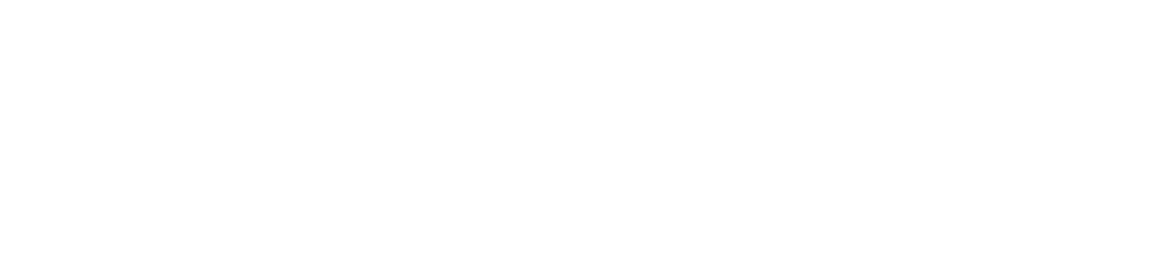

В последние годы узбекско-китайские отношения последовательно выходят на новый уровень, углубляются политическое доверие и экономическая интеграция. Аббос Бобохонов и Мохинур Хасанова, студентка УМЭД и волонтер ИПМИ, отмечают, что Китай укрепляет свои позиции как один из крупнейших торговых партнеров Узбекистана и ведущий инвестор, а Ташкент рассматривает Пекин как важного стратегического партнера в модернизации национальной экономики, наращивании инфраструктурного и промышленного потенциала, а также технологическом обновлении. Отмечается, что встречи на высшем уровне и отраслевые консультации, состоявшиеся в течение 2025 года, способствовали институционализации существующего сотрудничества и повышению практической результативности.

В статье особо подчеркивается стабильность политического диалога: благодаря таким механизмам, как регулярные встречи Президента Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году, Межправительственный комитет, Стратегический диалог между МИД, сотрудничество укрепляется на уровне "всестороннего стратегического партнерства." Экономические показатели также приводятся как важная опора этого процесса: отмечается, что товарооборот в январе-ноябре 2025 года достиг 14,6 млрд долларов, привлеченные китайские инвестиции в 2017–2024 годах составили 24,6 млрд долларов, а портфель совместных проектов расширяется. Рост числа предприятий с участием китайского капитала и крупные промышленные инициативы (включая производственные и энергетические направления) рассматриваются как факторы, расширяющие практический масштаб сотрудничества.

В то же время авторы отмечают необходимость сбалансированного развития сотрудничества на следующем этапе: углубление интеграции в области инноваций и образования, расширение экспортных возможностей, сближение механизмов стандартизации и сертификации, а также постепенное сокращение торговых диспропорций выдвигаются в качестве приоритетных задач. Ожидается, что введение с 2025 года 30-дневного безвизового режима ускорит межличностные связи, сотрудничество в сфере туризма и образования, еще больше укрепив взаимное доверие в долгосрочной перспективе.

Читайте на сайте Национального информационного агентства Узбекистана «UzA»

* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.